※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれています。

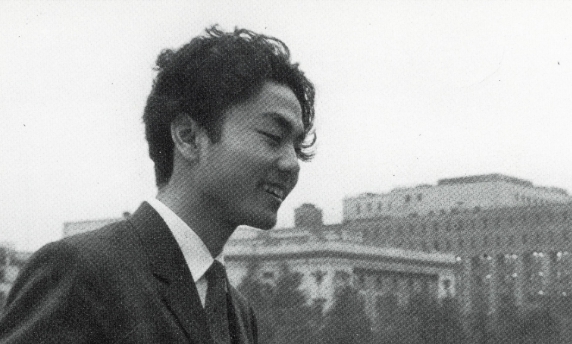

かっこいい加藤一二三 若い頃が気になる方へ、本記事ではその魅力やすごさをわかりやすく解説していきます。

プロ棋士として将棋界の歴史に名を刻んだ加藤一二三の若い頃は、ただの強さにとどまらず、礼儀正しさや気品、堂々とした姿勢が多くの人々を惹きつけました。

全盛期に残した記録や伝説はもちろん、何段だったのかという昇段スピードや、奥さんとの感動的なエピソード、そしてなんjでも語り継がれるかっこいい逸話など、あらゆる角度から加藤一二三の人物像に迫ります。

また、現在の活動や社会的な評価、訃報や死因に関する噂についても情報を整理し、今なお多くの人に影響を与え続ける彼の姿をお伝えします。

この記事を読めば、かっこいい加藤一二三 若い頃の知られざる魅力と、その生涯に渡る存在感をより深く理解できるはずです。

かっこいい加藤一二三の若い頃に迫る!その魅力とすごさを徹底解説

- 若い頃が“かっこいい”と言われる理由とは?

- 「神武以来の天才」と称されたすごさ

- 全盛期:記録と伝説のオンパレード

- 何段だったのか?驚異の昇段スピードを紹介

- 奥さんとの感動エピソードに涙

- なんJ民にも語り継がれる“かっこいい”逸話

若い頃が“かっこいい”と言われる理由とは?

画像出典元:X(旧Twitter)

加藤一二三が「若い頃かっこいい」と言われるのは、外見だけでなくその生き様や姿勢に多くの人が惹かれたからです。

彼の強烈な個性と誰にも真似できない歩みは、当時から現在に至るまで「かっこよさ」の象徴として語られています。

なぜ加藤一二三の若い頃が“かっこいい”とされるのかというと、将棋界において前例のないほどのスピードで昇進し、若くしてA級棋士となったこと、そしてどんな状況でも自分の信念を貫く姿勢に人々が感動したからです。

具体的には、加藤は1940年1月1日に福岡県嘉麻郡稲築村(現在の嘉麻市)で生まれ、小学6年生のときに関西奨励会に入会。

14歳でプロ入りを果たすと、そこからわずか4年で将棋界の最高クラス「A級」まで昇進します。

これは18歳3か月という当時の最年少記録で、未だ破られていません。

加藤はいつでも対局に万全の準備で臨み、礼儀正しく、相手を尊重する態度を崩さない姿勢を持ち続けていました。

その姿は「将棋界の貴公子」とも呼ばれ、和服やスーツ姿の凛とした立ち居振る舞いとあいまって、多くのファンが「かっこいい」と感じる要因になりました。

また、彼が10代で活躍していた時代は、まだ子どもが大人の世界で活躍すること自体が珍しかった時代でした。

そんな中で、堂々と強敵に立ち向かい、敗れても言い訳をせず、勝てば謙虚に語る姿に、人々は「美しい強さ」を感じていたのです。

「神武以来の天才」と称されたすごさ

加藤一二三が「神武以来の天才」と呼ばれたのは、将棋界の歴史を塗り替えるほどの活躍を若干10代で成し遂げたからです。

彼の才能は将棋界にとどまらず、社会的にも大きな注目を集める存在でした。

なぜ「神武以来の天才」と称されたのかというと、前代未聞の若さでプロ入りし、しかも破竹の勢いで昇段を重ねたからです。

さらには、常に最善手を求める圧倒的な探求心と直感的なひらめきが、周囲の大人棋士たちを驚愕させたからです。

たとえば1954年、加藤は14歳7か月で四段昇段し、当時の史上最年少でプロ棋士となります。

この記録は62年間破られることがなく、2016年に藤井聡太が14歳2か月で更新するまで「中学生棋士第1号」として君臨し続けました。

さらに驚くべきは、その後の順位戦で4期連続のストレート昇級を果たし、18歳3か月でA級棋士に到達。

この昇級スピードは空前絶後で、以後も破られていません。当時の新聞やテレビは彼のことを「将棋の神童」として取り上げ、彼の登場は社会現象にもなりました。

また、升田幸三や大山康晴といった当時のトップ棋士たちが加藤の才能を認め、積極的に指導・対局したことも、そのすごさを物語っています。

升田九段は加藤の指し手を見て「この子、凡ならず」と評し、後に加藤が成し遂げる偉業を予見していたとも言われています。

このように、「神武以来の天才」とは、ただの比喩ではなく、加藤一二三の圧倒的な実力、精神力、そして将棋への献身を象徴するフレーズだったのです。

全盛期:記録と伝説のオンパレード

加藤一二三の全盛期は、将棋史において数多くの記録と伝説を打ち立てた輝かしい時代です。

その圧倒的な実績と個性は、今なお語り継がれています。

なぜ彼の全盛期が「記録と伝説のオンパレード」と言われるのかというと、加藤一二三はタイトル戦に24回登場し、うち8つを獲得するだけでなく、順位戦最高峰であるA級に36期も在籍し続けたからです。

この数字は名人経験者の中でも突出しています。

たとえば、1970年代から1980年代にかけては、名人戦や十段戦、棋王戦、王将戦など多くのタイトル戦に登場し、名だたる強豪と名勝負を繰り広げました。

特に1982年、42歳で名人位を初めて獲得したときの中原誠との戦いは、1持将棋・2千日手を含む十番勝負にまで及ぶ激戦となり、日本中の注目を集めました。

また、名人・十段の2冠を獲得した1982年は、加藤にとって絶頂の年であり、当時の将棋界の勢力図を大きく揺るがす出来事でした。

他にもNHK杯で通算7回優勝を飾るなど、早指し棋戦でも無類の強さを見せました。

さらに、通算1324勝・1180敗という膨大な対局数を誇り、60年以上現役で戦い続けたその持続力もまた伝説です。

昭和・平成・令和と3つの時代を駆け抜け、19世紀生まれから21世紀生まれの棋士までと対局した唯一の存在であることも、彼の全盛期がどれだけ長く深かったかを物語っています。

何段だったのか?驚異の昇段スピードを紹介

加藤一二三が「何段だったのか」と問われたとき、彼の驚異的な昇段スピードを知ることで、将棋界における彼の異次元ぶりがよくわかります。

実際、彼は将棋界でもっとも昇段ペースが速かった伝説の棋士のひとりです。

なぜ驚異的と言われるのかというと、加藤は14歳7か月という当時の最年少記録で四段に昇段してプロ入りし、その後わずか4年間でA級八段に昇進したからです。

このスピードは、今でも破られていない記録の一つです。

実際に加藤は1954年8月1日、14歳で四段となり、そのまま順位戦にC級2組から参加します。

そこから毎年1期ずつストレートで昇級し、1958年4月には18歳3か月でA級八段へ到達しました。

C級1組、B級2組、B級1組、そしてA級と、すべて1期抜けで駆け上がったのです。

これは、将棋界のトップに必要とされる実力だけでなく、精神力、安定感、そして勝負勘をすべて備えていなければ成し得ない偉業です。

その後、1973年には九段に昇格し、名実ともに頂点の地位に到達しました。

なお、最終的な段位は「九段」で、これは将棋連盟が定める最高位にあたります。

加藤はこの九段の地位を40年以上にわたり保持し続け、誰もが認める大棋士として活躍を続けました。

このように、加藤一二三の段位は単なる肩書きにとどまらず、その背景には誰もが驚くスピードと努力、そして天才的な才能が存在していたのです。

奥さんとの感動エピソードに涙

画像出典元:Google画像検索

加藤一二三と奥さんの絆は、将棋ファンだけでなく多くの人々の心を打つ感動的な物語です。

長年にわたり公私ともに支え合ってきた二人の姿には、深い愛と信頼が感じられます。

なぜ感動を呼ぶのかというと、加藤がまだ中学生でプロ棋士となり、多忙を極めていた頃から現在に至るまで、奥さんが一貫して彼を支えてきたからです。

その姿は「内助の功」を超えた真のパートナーシップとして、多くの人の共感を呼んでいます。

具体的には、加藤が中学3年生でプロ入りした際、学校を休むことが多くなった彼のために、クラスの同級生だった女性が授業のノートを届け続けていました。

その彼女こそ、後に加藤の妻となる女性です。二人は同い年で、成人式を迎えた1960年1月15日に結婚しました。

仲人は、加藤が信頼を寄せていた名棋士・升田幸三が務めました。

また、加藤が2017年6月20日に現役を引退した際、記者会見の前にまず最優先で妻に感謝を伝えるためにまっすぐ帰宅したというエピソードも知られています。

実際に6月30日の引退会見では「魂をともに燃やし、歩んできてくれた妻に深く感謝している」と語り、多くの人が胸を打たれました。

このように、加藤一二三の人生は、妻の支えなしには語れません。夫婦の絆が将棋人生そのものであったことが、何よりの感動エピソードです。

なんJ民にも語り継がれる“かっこいい”逸話

加藤一二三の“かっこよさ”は、ネット掲示板「なんJ」でもたびたび話題に上がるほど、若者層からも支持を受けています。

特に彼の数々の逸話は“ネタ”としても“尊敬”としても語り継がれています。

なぜなんJ民に好かれているのかというと、加藤一二三の言動が非常に個性的でありながらも、一本筋が通っていて「本物の漢(おとこ)」としての魅力を放っているからです。

そのギャップと実力に、ネット世代の人々も惹かれています。

具体例としてよく挙がるのは「ひふみんアイ」の逸話です。1978年の王将戦で、対局中にふと対戦相手の席から盤面を見てみたところ、勝利の糸口となる手を発見したという話があります。

それ以降、時折相手側に回り込んで盤面を見直すことがあり、それがネット上で「ひふみんアイ」として名付けられ、一種のトレードマークとなりました。

また、対局時にはネクタイをあえて極端に長く垂らすという独自のスタイルを貫いたり、食事の注文では「昼はウナギ2枚、夜は3枚」といった豪快な逸話も語られています。

中には、1日に板チョコを8枚平らげたり、1分間でミカンを3個食べたりするなど、常識を超えた行動がなんJ民の間でも伝説化しています。

さらには、76歳で藤井聡太のデビュー戦の相手を務めたことも大きな話題になりました。

加藤が保持していた“最年少棋士”記録を破った相手との対局は、将棋界の世代交代を象徴する場面としてもネット上で盛り上がりました。

このように加藤一二三の言動は、将棋界の枠を超えてネット文化にまで影響を与え、“かっこいいレジェンド”として若者たちにも語り継がれているのです。

かっこいい加藤一二三の若い頃から現在までの軌跡と訃報の真相

- 若い頃から現在まで…変わらぬ気品と魅力

- 現在は何をしている?引退後の活動を紹介

- 訃報・死因の噂を検証(※実際は存命)

- 伝説の棋士が残した名言と生き様

- “1分将棋の神様”としての現在の評価

- 今なお注目される「若い頃」の再評価

若い頃から現在まで…変わらぬ気品と魅力

加藤一二三は、若い頃から現在に至るまで、一貫して気品と魅力に満ちた存在として人々に親しまれてきました。

その姿勢や人柄は、将棋の枠を超えて多くのファンに感銘を与え続けています。

なぜここまで長く愛され続けているのかというと、加藤一二三はプロ棋士としての強さだけでなく、その立ち居振る舞いや発言、信念に「品格」を感じさせる人物だったからです。

若い頃から大人びた態度と丁寧な言葉遣いが印象的で、相手を敬う姿勢を常に崩しませんでした。

例えば、18歳でA級棋士となり、次々と最年少記録を打ち立てた頃から、彼の「礼節を重んじる姿勢」は注目されていました。

和服姿で将棋盤に向かう真剣な眼差し、対局中の所作、そして対局後の感想戦で見せる冷静な分析と誠実な語り口は、多くの将棋ファンにとってまさに理想の棋士像だったのです。

また、年齢を重ねてもその気品は失われることがなく、特に高齢になってからは「ひふみん」の愛称でメディアでも人気を博しました。

若い世代からも支持を受ける背景には、時折見せるユーモラスな発言や、クラシック音楽やカトリック信仰への深い造詣など、多面的な魅力があったからです。

引退後もその存在感は変わらず、まさに「生涯気品を貫いた人物」として、今なお敬意を集めています。

現在は何をしている?引退後の活動を紹介

画像出典元:Google画像検索

加藤一二三は2017年に現役棋士を引退して以降も、幅広い分野で活躍を続けています。

将棋界のレジェンドとしてだけでなく、文化人・タレントとしての存在感も際立っています。

なぜ引退後も活動が続いているのかというと、彼には将棋以外の教養や発信力があり、多くの人に「伝える力」を持っていたからです。

そのため、引退後もさまざまな場で声を求められ、多忙な日々を送っています。

具体的には、2017年6月23日には仙台白百合女子大学の客員教授に就任し、「私の学生時代」をテーマにした講演を行うなど、教育分野にも貢献しています。

この大学は、次女・加藤美紀氏が学長を務めている縁から関わることになりました。

さらに同年7月には大手芸能事務所・ワタナベエンターテインメントと契約を結び、本格的にタレント活動を開始。

テレビ番組への出演やイベント参加、SNSでの情報発信を通じて、世代を問わず多くの人とつながり続けています。

Twitterなどでも将棋ファンとの交流を大切にしており、誠実な言葉がたびたび話題となりました。

また、2023年には秋の園遊会にも招待され、文化功労者としての評価も高まっています。

健康面では2017年に胆石性急性胆嚢炎の手術を受けるなどの報道もありましたが、その後も元気に公の場へ姿を見せています。

このように、引退後の加藤一二三は「静かに暮らす」どころか、ますます活動の幅を広げており、そのエネルギッシュな姿勢には驚かされます。

将棋という舞台を離れても、人々に希望や勇気を届け続けているのです。

訃報・死因の噂を検証(※実際は存命)

加藤一二三に関する「訃報」や「死因」といった噂がインターネット上で時折見られますが、2025年4月現在、加藤一二三さんはご健在です。

このような誤情報が広まる背景には、長年の現役生活と高齢という事実が関係していると考えられます。

なぜこのような噂が出るのかというと、加藤一二三が2017年に77歳で将棋界を引退した後も話題に上り続けているためです。

一般的に高齢の著名人が公の場に出る機会が減ると、「最近見かけない=亡くなったのでは」という短絡的な発想が生まれやすく、SNSなどで誤情報が拡散されやすくなっています。

例えば、2023年には皇室主催の「秋の園遊会」に招待されて出席しており、晴れやかな姿が報道されました。

また、SNSでは本人が将棋や社会に関するコメントを投稿することもあり、元気な様子を伺うことができます。

一方で、彼が現役を退いた2017年当時、新聞やテレビで大きく取り上げられたため、それが「最終的なお別れ」と誤認されたという可能性もあります。

また、同じ時期に他の著名な棋士が逝去したことと混同されたケースも報告されています。

このような噂が立つたびに、多くのファンが驚き、事実確認に走ることになりますが、現在も加藤一二三さんは存命であり、今も将棋界と広く社会に影響を与え続けています。

伝説の棋士が残した名言と生き様

加藤一二三は、その長い将棋人生を通じて数々の名言とともに、深く味わいのある生き様を私たちに残しました。

彼の言葉には、ただの勝負師としての鋭さだけでなく、哲学的で人間味あふれる価値観が込められています。

なぜ彼の言葉が人の心に残るのかというと、対局での厳しい勝負をくぐり抜けてきたからこそ語れる重みがあるからです。

60年以上にわたる現役生活を通して見えた人生の本質が、言葉の端々に滲み出ているのです。

たとえば、引退会見での「私は天職である将棋に、最善の環境の中、生涯をかけて全身全霊で打ち込むことができました」という一言には、棋士としての誇りと感謝の気持ちが凝縮されています。

この言葉は、誰よりも長く戦い続けた者だからこそ言える、真のプロフェッショナリズムを象徴しています。

また、「銀は営業部長」という独特な表現も有名です。

これは、将棋の駒の中で「銀将」が最も好きだという加藤が、銀の果敢な攻めの姿勢をビジネスにたとえて語ったもので、多くのビジネスパーソンにも刺さる名言として紹介されています。

彼の生き様もまた、多くの人の記憶に刻まれています。

プロ棋士として最年少の14歳でデビューし、最年長の77歳で引退するまで、対局数は2,500局以上。驚異の62年10か月間、一度も休場や不戦敗がなかったという事実は、まさに「生きる伝説」と言えるでしょう。

加藤一二三が残した名言と生き様は、将棋ファンだけでなく、多くの人にとって人生の指針になるものです。

真摯に生きた一人の男の言葉は、時代を超えて私たちの心に響き続けています。

“1分将棋の神様”としての現在の評価

加藤一二三は「1分将棋の神様」と称されるほど、終盤の秒読みに強いことで知られてきました。

そして現在も、この異名は彼の代名詞として語り継がれ、将棋ファンや棋士の間で高く評価されています。

このような評価がなぜ今も続いているのかというと、加藤の将棋スタイルが他の誰とも違い、「常に最善手を求める」信念と、秒読みでも慌てず淡々と指す姿が、多くの対局で圧倒的な印象を残してきたからです。

また、その姿勢が引退後も書籍や映像、SNSなどで語られ続けていることも理由のひとつです。

具体的なエピソードとしては、加藤は持ち時間を序盤・中盤でたっぷり使い切る一方で、終盤になると持ち時間がゼロの状態で1分将棋に突入することが多々ありました。

例えば、1968年の第7期十段戦第4局では、2日目の再開初手において、前日の封じ手に対しなんと1時間55分の長考を行い、その後の秒読みで勝利に導く手を連発。

結果的にこの対局を制し、初タイトルを獲得しました。

一方で、キリスト教信者である加藤は「神様」という表現を本来好まず、「達人」と呼んでほしいと語っていたことも知られています。

しかしながら、将棋界ではこの異名がすっかり定着し、今でも若手棋士が彼の対局を参考にするほど、その技術と精神力は尊敬されています。

現在もネット上や将棋解説の場で「1分将棋といえば加藤一二三」と語られることが多く、その称号は時代を超えて受け継がれています。

まさに、引退後も変わらぬ名声を誇る存在です。

今なお注目される「若い頃」の再評価

画像出典元:Google画像検索

加藤一二三の「若い頃」が、近年になって再評価されつつあります。

将棋界における数々の記録だけでなく、彼の人柄や生き様に注目が集まり、SNSやメディアを通じて若い世代にも広く知られるようになっています。

なぜ再評価の声が高まっているのかというと、藤井聡太の台頭により、かつての将棋界の記録保持者たちに目が向けられ、その中で加藤一二三の若き日の偉業が改めて注目されるようになったからです。

また、彼の人生そのものがエンタメ性と深いドラマを兼ね備えており、時代を超えて魅力的に映るのです。

たとえば加藤は、1954年に14歳7か月でプロ入りし、史上初の中学生棋士となりました。

この記録は62年もの間破られず、2016年に藤井聡太が更新した際には、加藤の若き日の活躍に再び光が当たりました。

しかもその後の順位戦では、C級2組からA級までわずか4年でストレート昇級し、18歳3か月でA級棋士に。これは今もなお破られていない記録です。

また、和服姿で対局に臨むそのたたずまい、礼儀正しさ、相手を敬う言動など、「棋士としての理想像」としての評価も高まっています。

将棋界のスーパースターであると同時に、一人の美しい青年像として、昭和の若者の象徴とすら評されています。

YouTubeやテレビ番組でも、彼の若い頃の写真や対局映像が取り上げられる機会が増えており、「かっこいい」「気品がある」「昭和のスターみたい」といった声も多く見られます。

このように、加藤一二三の若い頃は、将棋の実績だけでなく人間的な魅力や生き方まで含めて、今なお多くの人々の心を惹きつけているのです。

かっこいい加藤一二三の若い頃を総括する15のポイント

- かっこいい加藤一二三 若い頃は、10代で将棋界のトップに登り詰めた伝説の天才です。

- 14歳でプロ入りし、18歳3か月でA級八段に昇進する異例のスピードでした。

- 「神武以来の天才」と称され、将棋界だけでなく世間にも衝撃を与えました。

- 若い頃から礼儀正しく、対局中も凛とした所作が「将棋界の貴公子」と評されました。

- 和服やスーツ姿で将棋盤に向かう姿が「かっこいい」と評判になりました。

- 昭和の若者らしい謙虚な態度と、勝負に一切言い訳しない潔さが人々を魅了しました。

- 名人・十段の二冠を保持した1982年は、かっこいい加藤一二三 若い頃の全盛期でした。

- 名人戦での中原誠との激戦は十番勝負に及び、伝説の対局として今も語り継がれています。

- 通算1324勝・1180敗という記録は、長年にわたり第一線で活躍し続けた証です。

- 62年10か月という驚異的な現役期間の中で、一度も不戦敗がなかったことも特筆されます。

- 最終的な段位は将棋界最高位の「九段」であり、40年以上保持し続けました。

- 奥さんとは中学時代からの縁で、プロ入りを支えた彼女との結婚は多くの人に感動を与えました。

- “ひふみんアイ”や長ネクタイなど、個性的なスタイルも“かっこよさ”の一因とされています。

- 加藤の“かっこいい”逸話はなんJでも語り草となり、若者にも強く支持されています。

- かっこいい加藤一二三 若い頃の功績は、藤井聡太の登場によって改めて注目されています。